Sponsored Link

苔寺の本堂。ここで写経にいそしみます。

Contents

苔寺(西芳寺)で写経を堪能する午後は素晴らしい経験

まずは、苔寺のサイトへ行って、応募の仕方を確認しましょう。

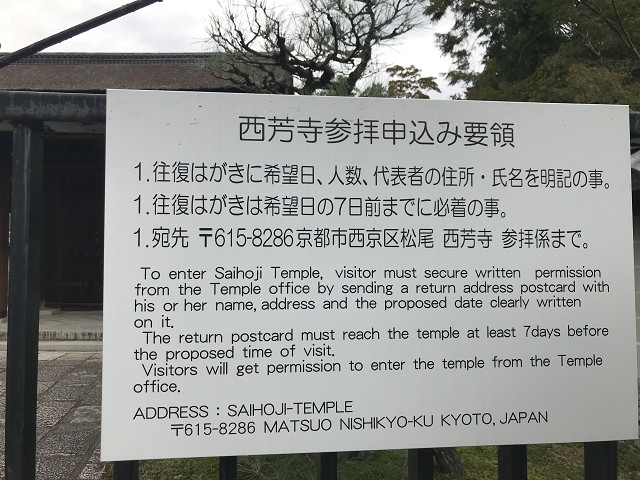

いきなり行っても入れません。ここに看板があってもね~

門のところでハガキをチェックされ、中の本堂に通されます。

Sponsored Link

西芳寺(苔寺)への行き方は、どうする?

苔寺へは、ちょっと辺鄙な場所にあるんですね。最寄りの駅がありません。オーソドックスな行き方としては京都駅からバス(京都バス)がでています。ただ、このバス、普通で行って1時間くらいかかるのです。紅葉のシーズンや桜のシーズンなど、市内が混んでいるときは、バスが動かないとの情報も。時間的に余裕はあるけれど、ちょっと不安。 私は時間が午後1時から、ということもあって、違う方法をとりました。 前日は大阪の梅田から行きました。大阪から京都までは特別快速で30分ほど。京都駅でJR嵐山線に乗り換え、JR嵯峨嵐山に到着。荷物をコインロッカーにいれて、 嵐山散策といくつかの社寺をまわり、嵐山の風景を堪能したあとで、バスで苔寺へ行く方法を取りました。

庭園内、いろいろな色の苔が生息している。芸術的です。

西芳寺の門は締まっており、わきの入り口から名前をチェックしてはいります。

集合からの本堂へ。一度に何人体験できる?

靴を脱いで、中に入ると入り口のところで、ハガキと交換に3000円をおさめます。御朱印帳を書いてほしいひとはここで名前を書いて預けます。 少し入り口の廊下で人数が揃うまで待ちます。この時にトイレに行くことができます。 ある程度人数が集まると本堂に案内されます。本堂の中には、写経のための小テーブルが本殿の左右にたくさん並べられています。足が悪く正座が難しい人には座椅子のような形状の椅子、またはお堂の横の廊下に普通の椅子とテーブルもありますので、そちらに座ることもできます。ただ多くは畳の上に正座で写経となります。

西芳寺の本堂。仏壇を挟んで左右に写経用のテーブルが並びます。

写経はかなり細かくて500字くらい、あったかな。丁寧に書いていると時間がたりません。

般若心経の写経と、仏様へのお供え

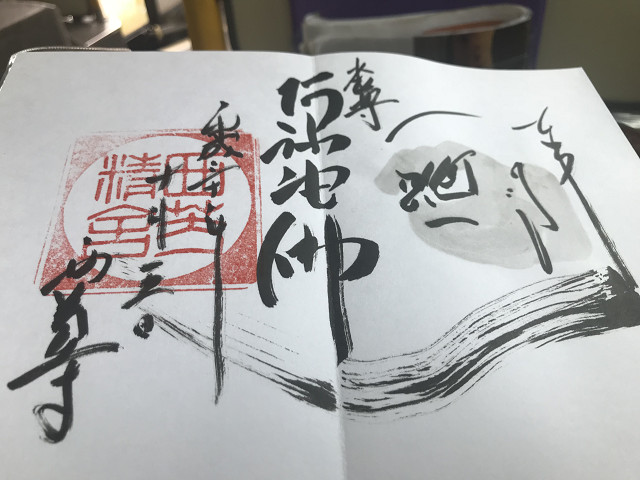

お堂の中は写真撮影禁止です。集合まで時間があり、そのことに気が付かない私が撮ってしまった写真(汗)すみません。(汗) つらかったのは正座。しばらくすると足の感覚がない~。 私の先生はかなの先生で紀貫之の荒野切れの臨書をよく書いていました。小筆を持つと、そのころの会話とか、空気感とか思い出し、細筆の感覚とかを確かめながら一字一字丁寧に書いていきました。跳ね、とか払いとか、懐かしいなぁと楽しんでいたら、周りの人と比べて全く進んでいないことに気が付きました。般若心経の漢字を500文字くらい書くのでしょうか。画数の多い感じを丁寧にかいていたら、本当に時間がかかって。知らない人のほうがちゃっちゃっと絵のように書いていけるから早い!気が付いたら外国人よりも遅い、最後の5~6人になってしまいました。 13:00から始めて14:15で一応終了です。そろそろ出してください、と言われます。早い人は30分くらいでどんどん提出して出ていきます。 写経が終わると自分の願いを書いて、住所氏名を書いて本殿にお供えします。私は、健康で世界中に旅行ができ楽しい生活が送れるように。家族が平和で健康でありますように、という内容のことを全くよくわからない漢文を作って書きました。写経はすべて漢文だったので、願い事も漢文の気分でした。 最後、十分に本殿にお参りをしてから、入り口で御朱印帳を受け取り、外にでました。 西芳寺の御朱印、見てください、この芸術性。

筆の滑らかさがちがいますね。さすが達筆!

120種の苔が奏でる緑の空間

苔寺の一番美しい季節はやはり雨が多い6月と聞きます。写経が終わるとみなさん思い思いに庭園を散策します。 西芳寺の庭園はかなり広いです。庭園は上下二段構え、上段は枯山水式、下段は池泉回遊式庭園。池の周りにはいろいろな苔が岩を覆っています。色も鮮やかなものから、枯れたものまで、いろいろ。この緑にもみじの緑、紅葉のころは赤の色がかぶさります。- 苔寺の庭園。かなり広いです。

- 一面を覆っています。120種の苔

- 深い色の苔。

- 一足先に秋のおとづれ

- 苔の色が美しい。赤く紅葉したらもっとすてき

美しい緑。定員制だから、ゆったりとゆっくりと見れます。写真撮影にも素敵な空間

Sponsored Link